新入社員に、言いたいことが言えない~新入社員研修をupdateしよう~

目次

毎年、新入社員研修をupdateしていますか?

御社の新入社員研修は、毎年内容ややり方を更新されていますか?

お辞儀の角度、PCや電話の使い方…など、よくある研修だけを行って、それで終わっていませんか?

または、例年使っている外部の研修に「とりあえず、春だし、まずはあの合同新入社員研修を受けさせよう」という、(極端な言い方で恐縮ですが)予算の消化や慣習に従って、新入社員研修へ派遣されていませんでしょうか?

このような派遣の仕方を行っていると、研修を修了した新入社員に対して、業務指導を行う段階になって、様々な困ったことが起こってしまうのです。

例えば、よく経営者の方や人事の方々と話題になるのが、新入社員についての扱い方の話題です。

「新入社員に注意したいけれど、厳しく言うとパワハラと思われないか?」

「指摘したいが、どう伝えればよいか?悩んでしまう」

「人間関係を築きたいが、距離感が難しい」

「1on1をやっているも『特にありません』という返事ばかり」

こうした状況は、新入社員の成長機会を奪うだけでなく、上司や人事担当者にとってもフラストレーションを生みます。結果的に、知識は伝えるが、新入社員本人に関わる改善点や成長すべき課題などの指摘ができないまま、表面的な研修で終わってしまうことが多いものです。。

一方、新入社員の意識はどうでしょうか?

ある大手企業での調査では、

「社会人としてのマナー習得」を重視する割合が過去最高となる一方、「職場での人間関係」を重視する割合は過去最低という結果が出ていました。この調査結果は我々に何を示唆するのでしょう。

もしかすると、新入社員は職場での人間関係を重視しない一方で、「礼儀やマナー」には敏感なのかもしれません。データをそのまま解釈するなら、「職場の人間関係は必要だとは思わないが、自分の礼儀やマナーでは失敗したくない」という心境が強くなっているのかもしれません。

「え?マナーは、人間関係を作るためでしょう。じゃ、何のためのマナーなの?まさか表面的なテクニックだけ学びたいの?」そんなツッコみをしたくなりますね。しかしそのような結果のデータが出ているようなのです。

ここで、先ほどの事例のような「あまり考えず例年通り新入社員研修へ派遣する上司」と「職場の人間関係は必要とは思わないが、自分の礼儀やマナーでは失敗はしたくない新入社員」の気持ちや意識を俯瞰してみましょう。

結局は、新入社員研修を行う会社側や上司側も、また新入社員側も、双方とも「お互いが表面的にしか関わっていない」ということに気づかされます。

まさに「鏡の法則」になっているということです。

自己保身から始まる負のループを打破する

~お互い失敗したくない~

もう少し入り込んで考えれば、上司と新入社員の双方が、お互い「失敗したくないから」「嫌われたくないから」という理由で、このような状況になっていると考えられるのではないでしょうか。

確かに、上司側が新入社員に対して深入りしないため、新入社員側は、人間関係が薄い上司に対して、存在するメリットや意味が見いだせません。価値を感じないのですから、職場の人間関係に必要性を感じないのは当然と言えるでしょう。

このように、表面的な関わりしかない人間関係の状態では、上司を尊敬したり、同じ仲間が働く自社を大切に思ったり、何度エンゲージメントを調査しても、僅かに変化することはあっても、大きく向上したりはしないでしょう。当然生産性も上がりません。

手立てを考える

ではどうすればよいのでしょうか?

ここで、上司側が打つべき手立てとして

1 新入社員側の変化を理解する

2 Z世代のニーズや傾向を調べる

3 コーチングやメンタリングなどの教育手法を学ぶ

は効果的です。

なぜなら、上司側もどうすればよいか困っているので、そうした知識やスキルを学ぶことで、意識・行動を変えていけるからです。

また企業側の手立てとしては、

1 コロナ禍で学生生活を送った世代を理解し、オンラインやリモート環境を整備する

2 心理的安全性を担保するため、定期的な1on1の仕組みをつくる

3 コンプライアンス研修、ハラスメント防止対策など、上司側の研修を用意する

いいですよね、このように3項目ずつ並んで表現されると、あたかもそれが決定打になるポイントに感じ、解決したかのような感覚にもなりますものね。

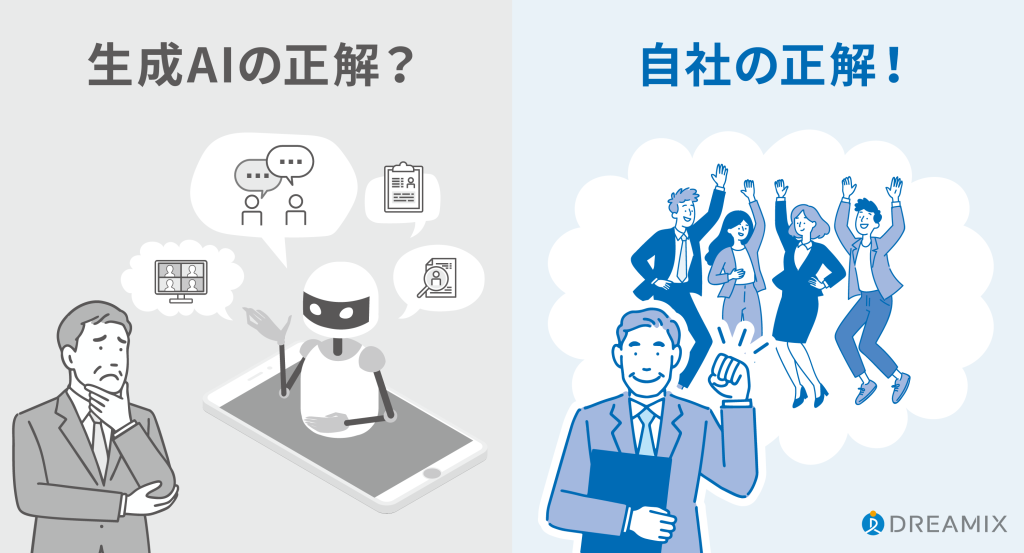

みんなの正解は、自社の正解?

実は上記は、生成AIは統計を元にした推論です。確かに、統計的にみれば上記のような手立てが上がってくるでしょう。しかしここで肝心なことは、統計的な回答ということは裏を返せば、「どの企業も、上記のようなことは大体、取り組んでいる、取り組んできた」という回答でしょう。

どの企業でも実施済みのことをやっても、世の中では新入社員と人間関係がつくれていない、ということです。手立ては実施済みでも、解決済みにはなっていない項目が生成AIで列挙されているのです。つまり手立てとしては、十分機能していない可能性もある手立てかもしれないのです。

実際、やったことのある人間は、生成AIの回答だけでは何も変わらず、またそれらの手立てを実施したとしても、手立ての一つひとつの大変さをよくわかりますし、それで解決するわけではない、ということもわかっているのです。

例えば、「そうか、ハラスメント研修をやればいいのか」と統計的な回答に従ってハラスメント研修を行ったとします。しかし、ハラスメント研修に参加してほしい人ほど、当日急に「仕事が入ったから」と言って欠席したり、ディスカッションや発言の場を設けても、「自分はハラスメントはしていない。大丈夫」という姿勢で研修を受講する為、研修後の変化があまり見られないことも多いでしょう。手立てだけを導入すると、こういうことになりかねません。

では、自社はどのような手立てを打てばよいのでしょうか?

「青い鳥探し」と「生産性」を考える

有名な「青い鳥」のお話はご存じでしょうか。貧しい兄妹チルチルとミチルが「幸福の青い鳥」を探して、世界中を訪ね歩くが、見つからず、最後に家に戻ってみると、家に「青い鳥」がいた、という寓話です。

「おーい、旅に出る前に、ちゃんと自宅を確認したか?そうすればわざわざ青い鳥を探しに行かなくても良かったのに!」と、ツッコミたくなりますよね。

本当の答えは身近にあるのに、遠くばかり探してしまう「青い鳥症候群」という言葉があります。画面の統計データに熱心に壁打ちを何度も行うことも参考にはなりますが、壁打ちの前に、まずは自社と向き合うことが先ではないでしょうか。

自社に入社した新入社員や若手、また一方で上司、OJT担当者などのヒアリングから始めることが第一歩だと思います。

そうして自社の現状が見えたら、自社の社風や企業文化を分析し、ビジネスモデルや仕組みまで含めた全体を設計していきます。自社を徹底的に分析することで、青い鳥を見つけ、手立てを打つのです。

時代に合わせた新入社員研修を行うのも大切なことですが、そのような時代の変化も含め、自社と向き合った全体設計を行った上で、新入社員研修をupdateさせてまいりましょう。

ぜひ来年こそは、自社が目指す新入社員研修ができると良いですね。

自社の社風や企業文化に基づく「社内研修」

自社らしい新入社員研修づくりのお手伝いは、DREAMIXが全面的にサポートできます。

まずは、お気軽にご相談ください!

DREAMIXの研修サービスについてまとめた資料をダウンロードいただけます。

以下フォームからお問合せください。

【 この資料でわかること 】

・DREAMIX研修サービスの特徴

・課題解決につながる研修設計

・ご利用の流れ

・研修ラインナップ例