賃上げ疲れ「もう無理」…まだ、手はあります。

目次

大企業さえも、採用難の時代へ

現在、多くの企業が、社員の採用に苦労しています。

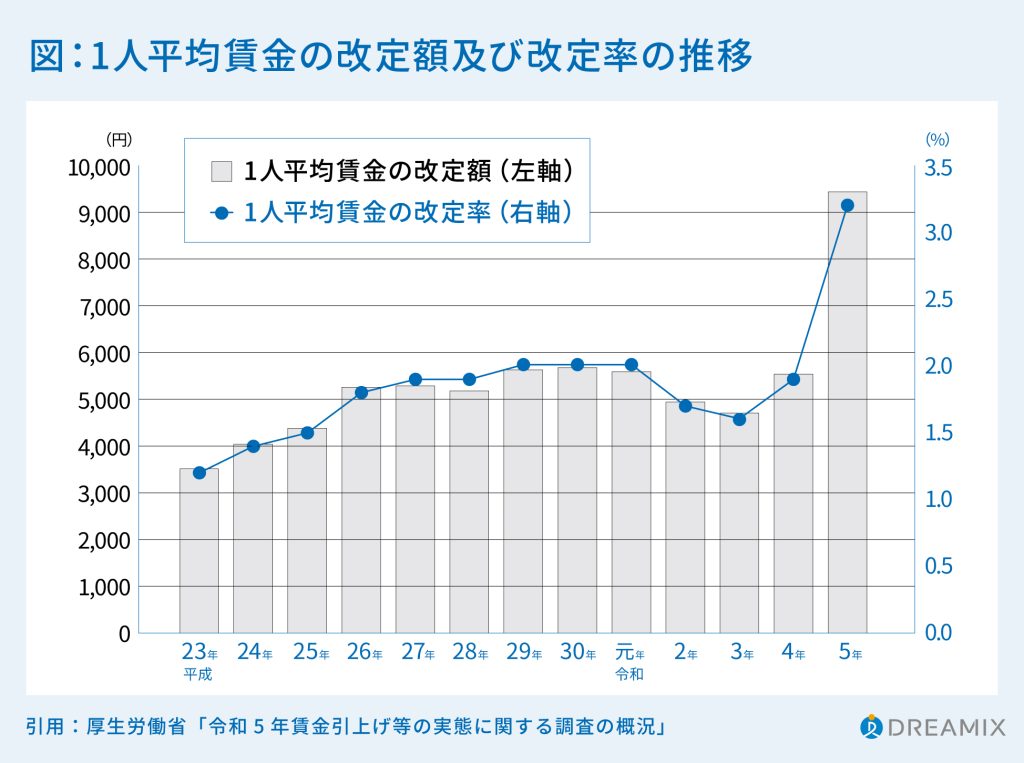

特に賃金に関しては非常に努力されていて、十年前には考えられなかったほどの賃上げを実現している、という情報を、ニュースやネットなどで見ることがあります。

図1のように、令和5年に急激に賃金が引き上げられました。これはインフレの影響の他、労働組合による「5%以上」の賃上げ要求、そして慢性的な労働力不足が背景にあると考えられます。

このような状況であっても、同業他社との社員の採り合いであれば、まだ業界内の常識の範囲での賃金の競争で良いかもしれません。

しかし近年は、大企業でも人が採りづらくなってきているため、中小企業は、大企業と張り合うくらいの賃上げをする、という状況になってきています。

さらに、異業種へ人材が流出していく可能性から異業種の賃金も睨みながら金額を設定する必要が出てきており、それが自社の体力では難しい場合は、社員の採用自体を諦めなければならない、という状況に追い込まれてきています。

そのため、人手不足の中小企業の中には

といった企業も出てきているようです。

追い込まれた状況ではなかったとしても、多かれ少なかれ、どの企業も「賃上げ疲れや不安」が出てくるのではないでしょうか。

企業経営で最も重要なことが賃金なのか

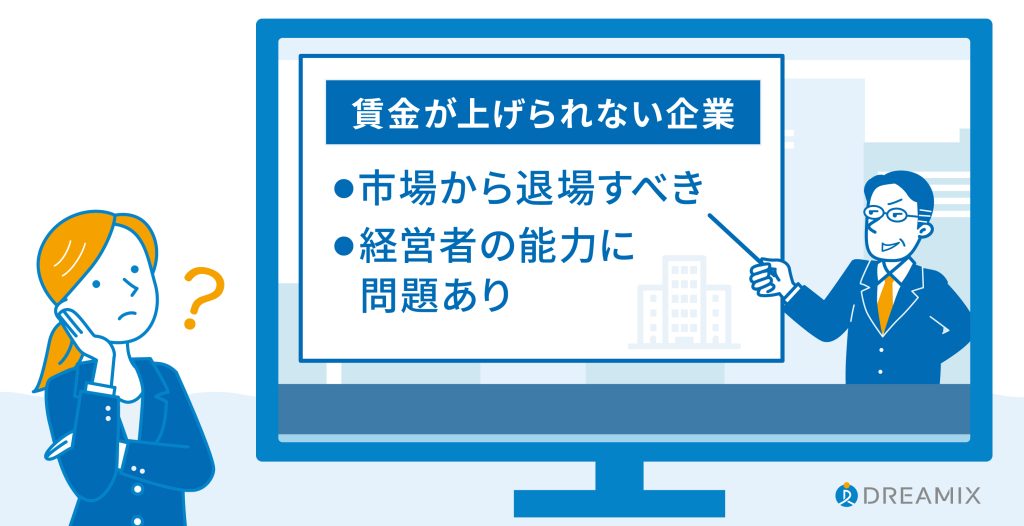

このような現在の企業の状況に対して、学者や評論家の中には、

「十分な賃金を支払えるビジネスモデルが無い会社は、市場から退場すればよい」

「賃金が上げられないのは経営者の能力に問題があるからだ。経営者として責任を取るべきだ」

といった意見の方もいます。

確かに、経営において最も重要なことが「賃金」であれば、それらの意見は正しいことかもしれません。

しかし、賃金が十分引き上げられない企業が、その一面だけを見て、「本当に社会から追放して良い企業」あるいは「必要とされていない企業」と捉えて良いのでしょうか?

地域のために少しでも低価格で高品質なものを提供したい、というポリシーの企業もあるかもしれません。社会貢献度が高く、生活に欠かせない企業かもしれません。あるいは、業種や地域によっては、高い賃金が払えない状況に置かれている業界なのかもしれません。

とにかく、千差万別のビジネスがある中で、しかも全業種が同じように好・不景の影響を受けるわけではない経済環境の中において、「他社同様に賃金を上げないと、市場から追放されても当然だ」というのは、物事を少し単純化しすぎた意見なのかもしれません。

とはいえ、上記の状況を理解した上で

「でも十分な賃金が払えず、人が集まらなければ、結局、人手不足でビジネスが立ち行かなくなります」とお悩みの方もおられるかもしれません。

それでは、賃金では十分に競争ができない状況で、どうすれば人が集まるのでしょうか。

賃上げ疲れ、その疲れの根源はどこなのか

「賃上げ疲れ」を感じている会社には、「人は賃金次第で動く」という考え方に囚われすぎていないか、一度立ち止まって考えてみるのもよいのではないでしょうか。

「人はお金だけで働くわけではない」という言葉は、誰もが聞いたことがある言葉だと思います。

賃上げの話題が席巻している今日だからこそ、

この手立てを、企業の人材戦略において、一緒に考えてみたいと思います。

(このように書きますと、「賃金を十分、払えない企業に対して、慰めるための文章なのだろうか?」と思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、違います。慰めるのではありません。むしろ、逆の話です。まずはお読み進めてください)

顧客が求める価値、社員が求める価値

例えば、飲食店のケースで考えてみましょう。

飲食店が顧客に提供する価値は、<価格>だけではありません。

美味しい味や食材へのこだわり、インスタ映えするなどの見た目も重要です。他にも接客、柔軟な対応、提供スピード、雰囲気や空間づくり、立地……

など、があります。

顧客が飲食店に求める価値は人それぞれですから、それらを絞って特化したり、それぞれを全体的に高めたりする、などを戦略的に取り組むわけです。

例えば、価格が高く、立地が不便な場所であっても、誰もが驚くような料理を提供することができれば、インスタ映えを狙って多くの人が来店するでしょう。

それによって「また来たい」「誰かにこのお店を紹介したい」と思えるということは、顧客の立場に立って考えれば、誰もが体験的にイメージでき、納得できることだと思います。

同様に、企業が社員に提供する価値も、賃金だけではありません。

(賃金という金銭的な魅力も重要ですが)社内の環境づくりや、快適なオフィス、自社のブランドイメージに合った設備、福利厚生制度……

さらに、

- 新入社員に限らず、社員が大切にされていると感じられるようなコミュニケーションや行動ができているか?

- 教育(研修)制度が整っていて、仕事で困らないような体制ができているか?

- 頑張ればキャリアアップできることが誰にでも分かるようになっているか?

- 人間関係が良好か?

- 一人ひとりに合った指示や指導、関わりができているか?

- 人として尊敬できる役職者が多くいるか?

- 仕事ができる先輩がいて、自信を持たせてくれるような関わりがあるか?

- やりたい仕事に挑戦できる制度があるか?

- 納得感とやりがいのある人事制度になっているか?

- 心が躍るようなビジョンや理念があるか?

- 会社の価値観を押し付けるのではなく、社員の価値観や考え方を学び合える関係が築けているか?

など、社員が企業に求める価値は人それぞれです。

それらに絞って特化したり全体的に高めたりするなど、(飲食店で言えば、インスタに映える料理に人気が集まるのと同様に)戦略的に取り組むことによって、社員の心に鮮やかに映えるような企業になれば、「入社したい」「この会社で頑張りたい」と思ってもらえることは、社員の立場に立って考えれば、納得できる部分も多いのではないでしょうか。

賃上げ=みんなの正解から脱却 〜「自社の正解」といえる戦略を〜

上記が正しいというわけではありません。

あくまで一例です。手立ては無限にあるでしょう。

賃上げ疲れも理解できますが、諦めている場合ではありません。

やれること、努力すべきことは、まだまだたくさんあるはずです。

むしろ多くの企業が賃上げにフォーカスしている今こそ、

「自社らしい手を打つチャンス」なのです。

それを突き詰めていけば、メディアに取り上げられるような企業になることも、口コミでさらに業績拡大することも可能なのです。

つまり、経営者・経営企画・人事がどのような手を打つか――

人事戦略・採用戦略が問われているのです。

それがなく、ただ例年の数字に数字を重ね、

「何人エントリーさせて、何人採用する。そのために賃金をいくらアップさせる必要がある」

といった発想だけで動いてしまうと、多くの企業と同じ戦略に埋もれてしまい、最終的には、いわゆる「学生に人気の企業やベスト10に選ばれる常連企業のみが勝ち、その他大勢の企業の中の一つである自社も負ける」という、とても「つまらないシナリオ」になりかねません。

経営に“今必要な一手”を、毎月お届けしています

DREAMIXのメールマガジンでは、記事コンテンツが更新される度に、お知らせしております。

こちらのフォームからご登録ください。